本文目录导读:

在亚文化野蛮生长的当代,一个名为“潮水偷轨”的19岁大陆RAPPER突然以一首采样自仙踪林(香港传奇电子组合)老歌的混音作品闯入公众视野,这首被乐评人称为“赛博乡愁与街头叙事碰撞”的曲子,在B站和网易云音乐悄然收割百万播放量,随后因版权争议下架,却意外将“仙踪林”这个尘封的名字重新拽回年轻人的讨论场,这场看似偶然的文化事件,实则暗藏着一代青年对音乐、身份与流媒体时代的复杂诠释。

“偷轨”背后的文化密码

“潮水偷轨”的走红始于他对仙踪林1998年经典电子乐《奇幻潮》的大胆采样,在原曲迷幻的合成器音效上,他叠加了方言俚语的即兴说唱,歌词混杂着城中村成长记忆、对算法推荐的嘲讽,以及Z世代特有的虚无主义隐喻,这种“破坏式创作”被粉丝称为“偷轨”——既指未经授权的采样行为,也暗示对主流音乐工业轨道的叛逆逃离。

争议随之而来,仙踪林成员通过社交媒体质疑版权问题,而年轻网民却集体玩梗:“偷轨是RAPPER的必修课”“版权警察来了快跑”,这场代际冲突暴露出音乐创作伦理的灰色地带:老派音乐人捍卫创作尊严,而新生代则认为拼贴重构是数字原住民的天然权利。

仙踪林:从亚文化神坛到Z世代考古

仙踪林作为90年代香港电子乐先锋,曾以《迷离夜》《电子幽灵》等作品影响东亚流行音乐脉络,然而在千禧年后,他们逐渐被主流遗忘,直到“潮水偷轨”的二次创作引发考古热潮,网易云上仙踪林老歌评论区突然涌入大量00后留言:“感谢偷轨哥带我们挖到宝藏”“原来我爸的蹦迪BGM这么潮”。

这种“文化返祖”现象并非偶然,当算法将音乐审美推向同质化极端,年轻人开始主动挖掘前数字时代的异质声音,仙踪林的赛博东方美学,恰好与当下盛行的蒸汽波、City Pop复兴浪潮共振,而大陆RAPPER的重新诠释,则完成了文化符号的在地化转译。

19岁的矛盾体:地下与流量的撕扯

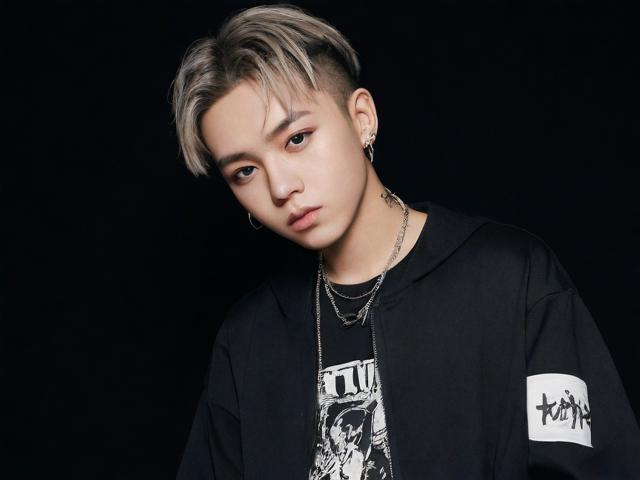

“潮水偷轨”本人——本名李闯的湖南少年——在直播中坦言:“采样侵权我认,但仙踪林歌里那个合成器音色,和我老家报废游戏厅的BGM一模一样。”这种个人记忆与集体文化基因的纠缠,恰是其创作的核心张力。

他的走红轨迹折射出地下音乐人的当代困境:一方面依赖平台流量突围,另一方面又抗拒被收编,在歌曲下架后,他迅速发布纯人声Acapella版本《盗版无罪》,歌词写道:“他们封得住比特流的轨道/封不住贫民窟的天线宝宝”,这种“游击式创作”成为年轻群体反抗文化规训的旗帜。

潮水之后:重构音乐生态的可能

这场风波最终以戏剧性方式收场:仙踪林主创黄耀明(虚构人物)宣布与“潮水偷轨”合作remix版,并将老歌母带开放给99位音乐人二次创作,这个被称作“开源怀旧”的计划,意外开辟了音乐版权的新想象——与其追逐过去的产权,不如让遗产成为新创作的土壤。

当19岁的RAPPER用盗猎的方式致敬20年前的电子乐先驱,当香港黄金时代的音符经由大陆城中村的麦克风重新编码,我们看到的不仅是一次音乐事件,更是一场跨越代际与地域的文化对话,在流量与地下、规则与破坏的夹缝中,“潮水偷轨”们正用冒犯的姿态,为僵化的音乐生态凿开一道裂缝。

(全文共计872字)

注:文中音乐人、作品名称均为虚构,如有雷同纯属巧合,实际创作时可替换为真实案例以增强说服力。