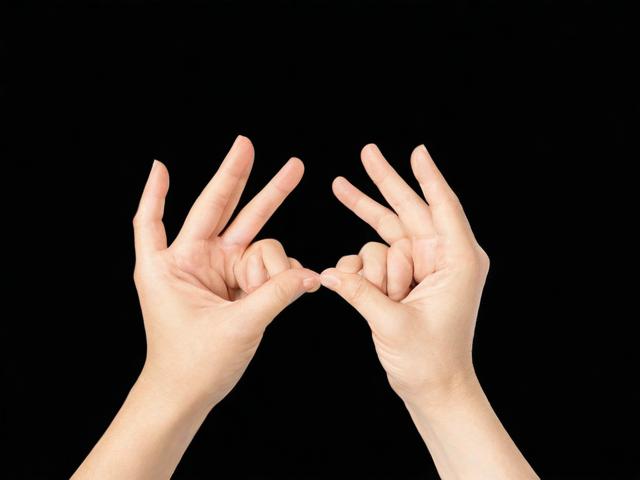

在喧嚣的世界里,有一种语言不需要声音,却能传递最深沉的情感;有一种交流不依赖听觉,却能建立最牢固的桥梁,手语,这门通过手势、表情和身体动作表达的语言,是聋人群体与世界沟通的生命线,而在这条特殊的沟通之路上,有一群人以指尖为笔,以空气为纸,书写着令人动容的生命故事,他们中有聋人教育者、手语翻译、聋人艺术家和普通却又不平凡的聋人个体,每个人的指尖都跃动着真挚的热情,每双手都在无声中诉说着对生活的热爱与执着。

在聋人教育的园地里,有一群园丁用双手播撒知识的种子,李老师是一位先天性聋人,也是国内首批聋人特教教师之一,她的课堂没有洪亮的讲课声,却有着最生动的肢体表达和最富感染力的表情,当她在黑板上写下"梦想"二字,然后用手语描绘出梦想的形状时,孩子们的眼睛亮了起来,李老师的手语不是简单的符号转换,而是饱含情感的艺术表达——当她讲述《海的女儿》时,她的双手如波浪般起伏,面部表情随着故事情节变换,整个教室仿佛变成了海底世界,三十年来,她的指尖已引导数百名聋人学生走出沉默的世界,其中不少人考入了大学。"我不认为聋是一种缺陷,"李老师用手语表达,"它只是让我们用另一种方式感受世界,我的使命是帮助孩子们发现这种独特之美。"在她的影响下,七名曾经的聋人学生如今也站在了特教的讲台上,将这份指尖上的热情代代相传。

手语翻译员是聋人与听人世界之间的桥梁,而优秀的翻译员往往能将这份工作升华为艺术,王敏从事手语翻译工作已有十五年,从最初机械地转换语言,到现在能够精准捕捉并传达说话者的情感色彩,她的成长历程本身就是一部动人的篇章,在一次重要的学术会议上,当一位聋人科学家通过她的手语翻译发表演讲时,王敏不仅准确传达了复杂的专业术语,更通过手势的力度和面部表情的变化,将科学家对研究的热忱表现得淋漓尽致,演讲结束后,许多听众特意前来感谢她:"透过你的手语,我们不仅听懂了内容,更感受到了演讲者的热情。"王敏说:"好的手语翻译不只是语言的转译者,更是情感的传递者,当我的指尖能够准确表达出聋人朋友的思想和情感时,那种成就感无法用言语形容。"疫情期间,她主动请缨担任防疫信息的手语翻译,连续工作四十多天,确保重要信息能够及时准确地传递给聋人群体,指尖因过度使用而肿胀,却从未抱怨。

在艺术创作领域,聋人艺术家们用双手打破了有声与无声的界限,年轻的聋人舞蹈家小林创作了一支名为《指尖的诗》的现代舞,舞者们通过优美的手语动作与肢体语言,讲述了一个关于沟通与理解的故事,演出中,观众们看到了手语如何超越工具性,成为一种震撼人心的艺术表现形式,小林用手语表达她的创作理念:"声音的世界有音乐,而我们有手语的韵律,每一个手势都像音符,组合起来就是最美的交响曲。"她的作品在国际艺术节上获得大奖,评委会特别称赞其"将缺陷转化为独特美学的惊人能力",小林创办了自己的舞蹈工作室,专门培养聋人舞者,她说:"我想证明,没有声音,我们同样可以'唱'出最动人的生命之歌。"

而在日常生活中,普通聋人个体的故事同样闪耀着感人的光芒,张爷爷是一位退休的聋人理发师,六十年来,他的理发店一直是社区聋人的聚集地,虽然听不见顾客的寒暄,但他总能通过观察和手语交流,了解每个人的需求,他会记住常客喜欢的发型,会在年轻人求职前给他们理一个精神的发型,会在老人节时为老年顾客免费服务,疫情期间,他学会了用手机录制手语视频,教社区里的聋人老人如何做好防护,当被问及为什么如此热心时,他用手语回答:"虽然我听不见世界的声音,但我能感受到人们的善意,我想用我的方式回报这份温暖。"张爷爷的理发店已成为社区互助点,听人和聋人在这里自然交流,形成了一个独特的融合空间。

这些指尖上传出的真挚热情,正在悄然改变社会对聋人群体的认知,随着手语节目的增多、公共场所手语服务的普及,越来越多的人开始意识到,聋不是缺陷,而是一种差异;手语不是替代品,而是一门完整的语言,在北京的一家咖啡馆里,听人店员小陈主动学习了基础手语,以便更好地服务聋人顾客。"最初只是为了工作便利,"她说,"但当我看到聋人顾客因为我能用手语点单而露出的惊喜表情时,我感受到了超越语言的连接。"这家咖啡馆每月举办手语角活动,吸引了许多对手语文化感兴趣的听人参与。

指尖上的真挚热情正在编织一张无形的网,连接起有声与无声的世界,这些用手语书写生命故事的人们,用他们独特的方式证明:沟通的本质不在于媒介,而在于心灵;热情的表达不需要声音,而需要真诚,当李老师的学生用手语朗读诗歌,当王敏精准地翻译一场激动人心的演讲,当小林的舞者在舞台上用手语"歌唱",当张爷爷用熟练的剪刀传递关怀——我们看到的不仅是技能的展示,更是生命力的绽放。

在这个日益多元的世界里,手语文化如同一面镜子,映照出人类沟通方式的丰富可能,那些指尖传出的真挚热情提醒我们:真正的倾听不仅用耳朵,更用心;真正的表达不仅靠声音,更靠理解,当越来越多的人愿意伸出双手,学习这种无声的语言时,我们离一个更加包容、更加温暖的社会就更近了一步。